Pour célébrer les Jeux de Paris 2024, le Collectif L’Unité du Droit et deux de ses Phryges éphémères ont proposé :

- un ouvrage critique sur le Droit des Jeux

- des Epito-lympiades (si si)

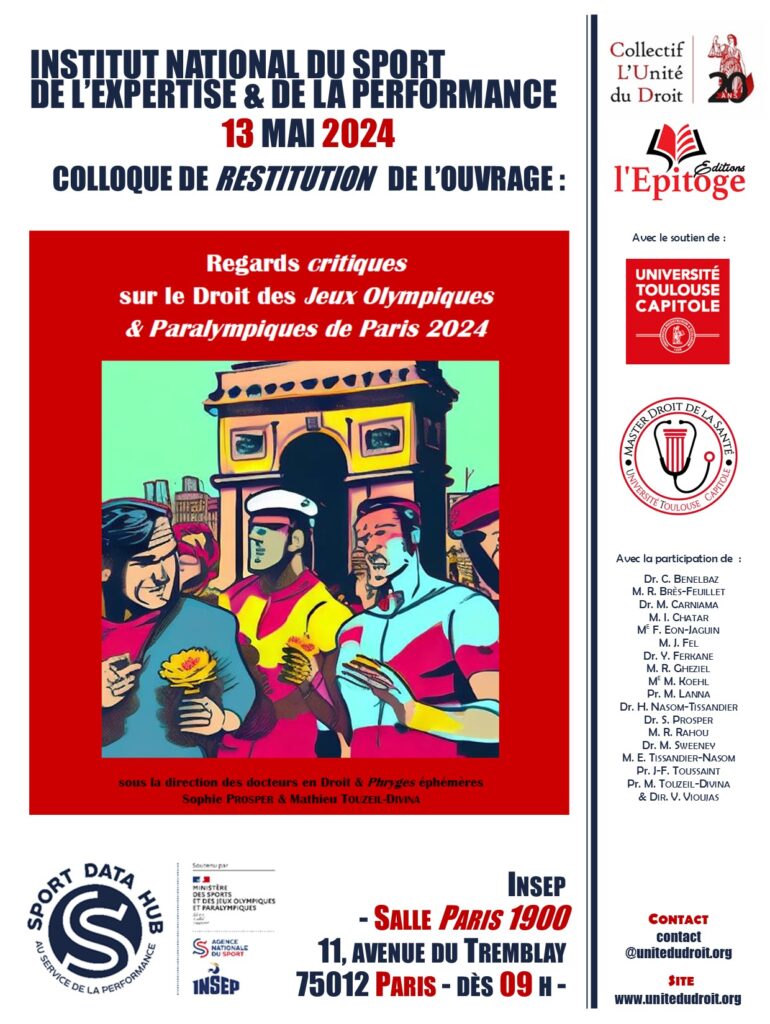

- ainsi qu’un colloque de restitution qui aura lieu le 13 mai 2024 à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP).

Tous les détails vous en sont présentés ci-dessous :

Cet ouvrage forme le quarante-deuxième

volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XLII : Regards critiques sur le Droit

des Jeux Olympiques

& Paralympiques de Paris 2024

Ouvrage collectif sous la direction de

Sophie Prosper & Mathieu Touzeil-Divina

– Nombre de pages : 152

– Sortie : mai 2024

– Prix : 33 €

– ISBN / EAN : 979-10-92684-63-6

/ 9791092684636

– ISSN : 2259-8812

Présentation :

Les Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024

aux cribles du Collectif L’Unité du Droit

Sophie Prosper & Mathieu Touzeil-Divina

Docteurs en droits privé & public, membres du Collectif L’Unité du Droit,

Phryges éphémères (as known as Phryg-O-lote & Pryg-O-lite)

Quoi ? Encore un autre livre sur les Jeux Olympiques & le(s) droit(s) ? N’y en a-t-il pas déjà et assez dans la littérature juridique existante… et même de très bons[1] ? N’a-t-on pas assisté, courant ces derniers mois de 2023-2024, en particulier, à une succession fructueuse de colloques et de séminaires juridiques[2] ayant épuisé le sujet ? Non, s’est rassuré de façon performative le Collectif L’Unité du Droit (Clud) en proposant ici, et dans le cadre des festivités de son 20e anniversaire, une autre réflexion destinée à compléter celles existantes et à venir pendant l’année des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024. En vingt ans d’existence, âge auquel les sportifs rêvent de la pleine vigueur de leur potentiel olympique, le Clud a par ailleurs organisé (en étant même souvent moteur ou primeur sur ces réflexions) de nombreux colloques et publié plusieurs actes[3] relatifs au(x) droit(s) des Jeux et/ou du/des sport(s).

En outre, au cœur de l’Adn dudit Collectif figurent quatre centres d’intérêts scientifiques (parfois même militants) qui ont tous été sollicités ici :

- les droits des travailleurs (et ici, notamment, de ceux considérés comme artistes, volontaires et/ou bénévoles),

- les droits & libertés de la personne (et en l’occurrence, dans le cadre des Olympiades les questions de genre, d’hormones et de sexe(s) mais aussi l’interrogation d’un « droit » aux Jeux de Paris 2024),

- les questions de Laïcité (dans le cadre de l’atelier permanent du Clud),

- et – plus récemment avec la création d’une collection dédiée – le(s) droit(s) de la santé (par des études sur la polyclinique créée au sein du village olympique ainsi que des réflexions sur les données utilisées de santé et de performance).

S’y ajoutera, au fil des pages, une réflexion globale non seulement sur le caractère si souvent dérogatoire et international (via la Lex Olympica) de ce droit des Jeux mais encore toute nationale sur l’intérêt général que traduisent les analyses proposées en matière de commande, d’action et de service publics et ce, tout particulièrement au regard des trois Lois nationales[4] entourant ces Jeux de 2024. Voilà donc, avec les yeux du Collectif L’Unité du Droit, un ouvrage réellement « à part » sur les Jeux de Paris 2024 ; opus qui n’oublie pas deux des caractéristiques essentielles de son association et de sa maison d’édition : une double place faite à la pop-culture (qui interrogera pour vous le rapport entre les Phryges, mascottes de ces Jeux, et le(s) droit(s)) ainsi qu’aux jeunes chercheurs et à la société civile. Certes, plusieurs questions juridiques n’y ont que peu ou pas été abordées et l’on sait compter sur les autres publications scientifiques pour en traiter. On pense par exemple aux questions des travailleurs irréguliers sans lesquels nombre des ouvrages publics et privés construits pour ces Jeux de Paris 2024 n’auraient pas vu le jour, à la « mise à l’écart » des agents du travail, aux expérimentations sécuritaires en matière de surveillance policière dignes d’États dystopiques, aux étudiants « invités » à ne pas demeurer dans les logements du Crous pendant l’été 2024, aux questions environnementales, aux droits des transports, à ceux des spectateurs à entendre, ou non, Aya Nakamura[5], etc.). Partant, c’est de façon résolument critique et parfois même militante, comme le Collectif L’Unité du Droit a su le matérialiser au fil de ses vingt premières années, de 2004 à 2024, par des colloques, des séminaires de travail et des échanges mais aussi des contentieux ciblés et des défenses matérielles, que le Clud propose à la lecture, aux côtés d’adhérents mais aussi d’amis[6] et de sympathisants, des lectures engagées sur le(s) droit(s) des Jeux de Paris 2024.

Vivent les Jeux sous l’angle critique du Droit.

Vivent les vingt ans du Collectif L’Unité du Droit.

[1] Parmi lesquels on citera et retiendra notamment, outre les présents actes, et par ordre de parution : Latty Franck, Le Comité international Olympique et le Droit ; Paris, Montchrestien ; 2001 ; Sugier Annie (dir.), Femmes voilées aux jeux olympiques ; Paris, Jourdan ; 2012 ; Maisonneuve Mathieu (dir.), Droit et Olympisme. Contribution à l’étude juridique d’un phénomène transnational ; Aix-en-Provence, Puam ; 2015 ; Collectif, « Le Droit et les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 » ; dossier spécial Legisport ; 2024 ; Collectif, « Les Jeux Olympiques et Paralympiques et le Droit » ; dossier à la Revue de droit d’Assas ; n°27 ; 2024 ; Lindgaard Jade, Paris 2024. Une ville face à la violence olympique ; Paris, Divergences ; 2024 ; Latty Franck & Maisonneuve Mathieu, Les Jeux Olympiques et le Droit ; Paris, Dalloz ; 2024.

[2] Parmi ceux-ci : « Tokyo 2020/Paris 2024 », 30 septembre 2016, Sénat ; « Jeux Olympiques 2024-5ans », 21 mars 2019, Sorbonne Sport Law ; « Sport et droit public », 06 octobre 2022, Université de Lyon ; « Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : perspectives contentieuses », 28 février 2022, Université de Bordeaux ; « Le droit public à l’épreuve des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 », 09 juin 2023, Université de Picardie ; « La probité à l’épreuve des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 », 09 juin 2023, Cour de cassation, Paris ; « Les Jeux de Paris 2024 et le droit administratif », 06 octobre 2023, Aix-Marseille ; « L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 – questions de droit public », 17 novembre 2023, Palais du Luxembourg (Université de Paris Nanterre) ; « Les Jeux Olympiques de Paris 2024 – événement exceptionnel, droit d’exception », 15 décembre 2023, Irjs ; cycle de séminaires et colloques « Sport et Droit » à l’Université Versailles Saint Quentin (avec la Msh Paris Saclay) ; « Sport et politiques publiques », « Sport et (in)égalités » ; « Sport et sécurité » ; « Sport et droit des affaires » ; « Sport, santé et environnement » et « Sport, normes et justice » ; « Arbitrage et Jeux olympiques », 29 février 2024, Maison du Sport Français, Paris ; « Les propriétés olympiques », 08 mars 2024, Cour de Cassation, Paris ; « Les enjeux des Jeux », 04-05 avril 2024, Msh de Saint-Denis ; « Liberté d’expression et sport », 04-05 avril 2024, Strasbourg (chaire Colibex) ; « Jeux Olympiques : le monde selon le Cio », 11 avril 2024, Université de Reims ; « Sport et droit international », 30-31 mai 2024, Nanterre ; « Le sport à la croisée du droit et de l’économie », 13 juin 2024, Collège de France, Paris.

[3] Citons ainsi : Maisonneuve & Touzeil-Divina Mathieu(x) (dir.), Droit(s) du football ; Le Mans, L’Épitoge ; 2014 ; Charpy Alexandre, Sébal Rémi, Revet Charlotte & Garcia Valentin (dir.), Jeu(x) & Droit(s) ; Toulouse, L’Épitoge ; 2019 ; Löhrer Dimitri & Touzeil-Divina Mathieu (dir.), Droit(s) du Basket-ball ; Toulouse, L’Épitoge ; 2023.

[4] Il s’agit des trois Lois (et non deux comme on le lit souvent) dites « olympiques » des 26 mars 2018, 1er août 2019 & 19 mai 2023 (citées en détails et sous références tout au long de l’ouvrage).

[5] Que le Collectif L’Unité du Droit a déjà célébrée, quant à lui, à travers l’ouvrage (collector et déjà épuisé) : Touzeil-Divina M. & Costa R., Du Droit chez Aya Nakamura ? ; Toulouse, L’Épitoge ; 2020.

[6] À cet égard, les Phryges éphémères du Clud remercient pour leur aide et leur participation : Christophe Rousset & ses Talens Lyriques (toujours « méga class » (sic) comme cela se disait déjà dans l’Olimpiade de Metastasio) ainsi que les dirigeants et membres du Sport Data Hub et de l’Insep.

Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.

Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

Table des Matières

Les Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024

aux cribles du Collectif L’Unité du Droit

par Sophie Prosper & Mathieu Touzeil-Divina

Liste des contributeurs « sélectionnés » aux Épito-lympiades du Clud

Table des principales abréviations retenues

Un « droit » aux Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024 ?

par Antonin Gelblat

L’exclusion des athlètes trans & intersexes

aux Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024

par Julie Mattiussi & Elias Tissandier-Nasom

Un « service public » des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024 ?

par Mathieu Carniama & Mathieu Touzeil-Divina

Laïcité & libertés religieuses aux Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024

par Clément Benelbaz

Les « volontaires » des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024 :

le droit du travail « hors-jeux »

par Hélène Nasom & Morgan Sweeney

De la prévention des droits des danseurs aux Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024 : un tango impossible ?

par Idir Chatar & Mathieu Touzeil-Divina

La « Polyclinique Olympique & Paralympique », un service public qui fait « pop »

offert & « privatisé » à bas bruit

par Jason Fel, Rami Gheziel, Rayane Rahou & Mathieu Touzeil-Divina (dir.)

Commande publique & Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024

par Mathias Amilhat

Data, action publique & Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024

par Maximilien Lanna

Données de performance, données de santé

& Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024

par Sophie Prosper

Opéra & Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024 :

de Métastase à Cimarosa

I. Les Talens Lyriques célèbrent les Jeux Olympiques

avec la recréation de l’Olimpiade de Domenico Cimarosa

par Christophe Rousset

II. Entre Breaking olympique & Métastase aux Jeux de Paris 2024

par Rémy Brès-Feuillet

Les Phryges : une incarnation du Droit

aux Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024 ?

par Mathieu Touzeil-Divina

Table des matières

Et pour finir en chansons, « 200 mètres (Mexico 68) »

texte de Jean-Max Brua célébré par son interprète d’exception, Francesca Solleville.

« Ils sont huit sur la ligne de départ. Trois blancs, cinq noirs. Trois blancs, cinq noirs. Sacré damier ! Ils ont tendu leurs bras, ils ont levé leur tête. Au bout de ce couloir étroit, le cœur dément comme une bête. Lourd, lourd, lourd, lourd (…). Regarde devant toi. Pour une fois, pour une fois, il ne faut pas baisser les yeux. Comme elle est courte cette piste, il faudra l’avaler d’un coup, il faudra prendre tous ses risques, il faudra foncer comme un fou, il faudra voler comme un Dieu. Il faut la gagner cette course. Tu seras le plus grand de tous. Sourd, sourd, sourd, sourd (…) Ils sont huit dans la course au départ. Trois blancs, cinq noirs. Trois blancs, cinq noirs. Sacré damier. Ils arrachent leurs bras, ils projettent leur tête. Au bout de ce couloir étroit, dans les cris de la foule en fête. Cours, cours, cours, cours (…) Regarde devant toi, va plus vite que les chiens noirs que dressent les policiers blancs à courir sus à tes enfants. N’y pense pas, n’y pense pas, ne te désunis pas. Allonge la foulée, elle est si proche l’arrivée, elle est facile cette course. Et tu es le plus grand de tous. Cours, cours, cours, cours (…). Ils sont trois sur la ligne d’arrivée : un blanc, deux noirs. Un blanc, deux noirs. Sacré damier ! Ils rejettent leurs bras, ils relèvent la tête. Et le cœur bat, et le cœur bat. On est le monde, on est prophète. Souris, souris, souris, souris (….) Regarde autour de toi : pour un fois, pour une fois. Il ne faut pas baisser les yeux. La foule hurlait à Oxford Town. Et la foule hurlait à Selma. Comme elle hurlait à Little Rock. N’y pense pas, n’y pense pas Aujourd’hui, tu es plus qu’un Dieu. Il n’y a pas de chiens pour toi mais les bravos et les vivats. Souris, souris, souris, souris, souris, souris : « smile, good boy » ! Ils sont trois sur les marches de la gloire ; un blanc, deux noirs. Un blanc, deux noirs : sacré damier ! Ils ont baissé le front, vêtus de noir. Ils ont dressé leur poing, gantés de noir. Et je sais qu’à cet instant-là : moi, j’étais fière. Moi, je fus noire ».