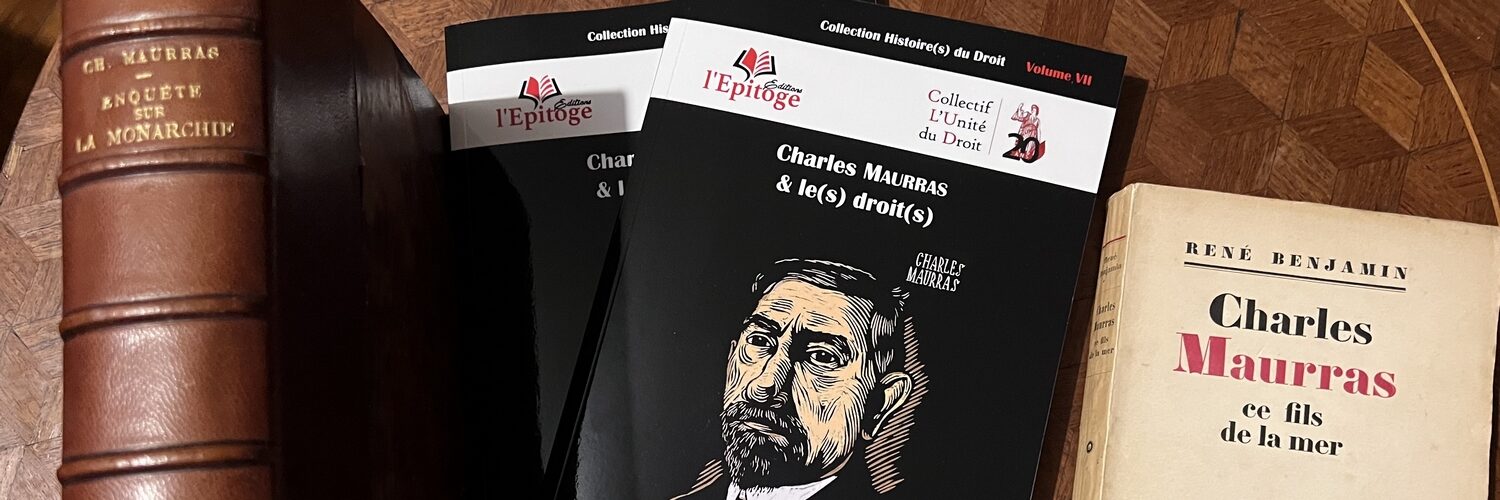

Voici la 30e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du premier livre de nos Editions dans la collection Histoire(s) du Droit, publiée depuis 2013 et ayant commencé par la mise en avant d’un face à face doctrinal à travers deux maîtres du droit public : Léon Duguit & Maurice Hauriou.

L’extrait choisi est celui du commentaire – par M. le professeur Jean-Marie Denquin – de l’article « Le pouvoir, l’ordre, la liberté & les erreurs des systèmes objectivistes » du doyen Hauriou.

Volume I :

Miscellanées Maurice Hauriou

Ouvrage collectif

(Direction Mathieu Touzeil-Divina)

– Nombre de pages : 388

– Sortie : décembre 2013

– Prix : 59 €

- ISBN / EAN : 978-2-9541188-5-7 / 9782954118857

- ISSN : 2272-2963

Le pouvoir, l’ordre, la liberté

& les erreurs

des systèmes objectivistes

par Maurice HAURIOU

in Revue de Métaphysique et de Morale, 1928 (Vol. 35 (2), p. 193 et s.).

Chaque discipline a ses postulats nécessaires. La science a besoin d’un déterminisme, non pas à la vérité d’un déterminisme absolu que la critique des Lachelier, des Boutroux, des H. Poincaré a démontré être inutile, mais d’un déterminisme relatif. Le Droit a besoin du libre arbitre, non pas du libre arbitre absolu, mais d’un libre arbitre relatif. La formule philosophique n’en a pas été donnée ; je vais m’efforcer de fournir quelques éléments pour son élaboration.

Ces éléments seront puisés dans les relations du pouvoir, de l’ordre et de la liberté individuelle examinées au point de vue du droit positif, tel qu’il se développe dans le plan historique. Dans cette perspective, l’ordre, représenté par les institutions, par les mœurs, par la réglementation positive, joue le rôle d’une limite à la fois pour le pouvoir et pour les libertés. Il ne faut pas confondre limitation avec subordination. Le droit positif n’admet point que le pouvoir et les libertés soient subordonnés à l’ordre : à l’intérieur des limites qui leur sont imposées, ils jouissent d’une certaine autonomie.

Il est vrai que cette autonomie elle-même n’est pas dépourvue d’une tendance vers l’ordre qui provient de ce que le pouvoir et la liberté contiennent de l’ordre en puissance, mais cette tendance spontanée est justement un aspect de leur autonomie.

Lorsque cette tendance se réalise, l’ordre établi est créé par le pouvoir et par les libertés, mais cela ne signifie point que l’ordre, en puissance dans l’esprit des hommes, se soit transformé de lui-même en ordre établi. Cela signifie, au contraire, que l’opération s’est faite par certains actes libres des hommes et avec les modalités que ces actes ont imposées. De là, d’ailleurs, selon les temps et les lieux, tant de variété dans les jurisprudences, tant de fantaisie et souvent tant d’arbitraire.

Historiquement, les sociétés

débutent dans un grand désordre, l’ordre n’est créé que par une pénible

conquête et pour remédier aux souffrances engendrées par les désordres

prolongés ; alors que les clans primitifs éprouvaient l’impérieux besoin

de se confédérer en des cités nationales, combien n’a-t-il pas fallu de siècles

pour extirper la plaie des vendettas de clan à clan et de famille à famille,

qui s’opposait à la soudure définitive des populations ? Voilà avec quel

degré d’autonomie et sous la pression de quelles nécessités

s’établissent les relations positives entre le pouvoir, l’ordre et la liberté.

Si ce degré d’autonomie est relatif, en revanche, il est nécessaire :

1° D’abord, une autonomie relative de la volonté individuelle dans la création du Droit est nécessaire pour la marche des entreprises économiques que l’ordre individualiste met à la charge des individus. Il faut à ceux-ci des initiatives juridiques et des responsabilités. Sans doute, dans la création du Droit par les actes juridiques, leur volonté n’a plus d’action que sur le contenu des actes, la puissance publique s’est emparée de la force exécutoire ; mais le contenu des actes c’est la matière consensuelle des décisions et des obligations, et cette matière, leur volonté la domine. Les clauses d’un testament seront interprétées par le juge d’après la volonté du testateur et celles d’un contrat d’après la volonté des parties ; la matière du Droit, en tant que consensuelle, est donc créée par la volonté individuelle et, malgré que la Puissance publique intervienne dans les formes et dans les sanctions, cela reste important.

Si nous entrons faire un tir chez Gastinne-Renette, nous lui empruntons son stand, ses armes et l’authenticité du carton, mais notre œuvre personnelle restera quand même la plus importante si nous plaçons bien nos balles et l’effet, c’est-à-dire l’honneur, en sera pour nous. Notre acte aura été encadré et authentiqué mais, dans ces limites, il n’aura pas été subordonné.

Sans doute, le domaine dans lequel joue l’autonomie juridique individuelle, très élargi pendant la période de libéralisme économique, commence à se rétrécir ; il y a la théorie de l’abus des droits, la renaissance des institutions, la substitution de la théorie du risque à celle de la faute dans la matière des accidents du travail, etc. Mais ce sont là des fluctuations historiques comme celle du libéralisme et de l’interventionnisme et qui affectent de faibles étendues. Le colmatage de la baie du mont Saint-Michel ne doit pas être confondu avec le dessèchement de la Manche. L’autonomie de la volonté individuelle et le principe de sa responsabilité subjective constituent l’armature du droit privé et du droit criminel, c’est-à-dire des quatre cinquièmes du Droit. Historiquement, ce principe juridique s’est organisé par un lent progrès lié à celui de la civilisation sédentaire ; il n’y a aucune raison pour qu’il disparaisse tant que durera cette civilisation[1].

2° La création du Droit par un pouvoir politique doué d’une certaine autonomie n’est pas moins nécessaire au droit positif ; il peut renoncer à la souveraineté absolue de la Puissance publique, mais non à sa souveraineté relative. Le gouvernement des groupes humains, qui ne s’exerce que par la création continuelle de l’ordre et du droit, exige que ceux qui gouvernent puissent eux-mêmes créer du droit.

Cette création autonome du Droit par le pouvoir politique est combattue par les systèmes objectivistes avec plus d’acharnement encore que l’autonomie juridique de la volonté individuelle. Ils partent de ce postulat qu’il n’existe pas de bonne justification du droit de commander et qu’il est impossible d’en trouver une, en quoi ils font preuve d’une bien mauvaise mémoire.

Il existe une très vieille et très bonne justification juridique du droit de commander ; elle se trouve dans le consentement des gouvernés. Cette vérité traditionnelle avait été chargée dans la cale du Mayflower par les pilgrims puritains d’Angleterre, lorsqu’ils partirent pour coloniser l’Amérique, et ils la retrouvèrent dans leurs archives au jour de l’indépendance, pour la clouer en tête de leur déclaration : « La base de l’autorité se trouve dans le consentement des gouvernés ».

Cette affirmation juridique a toutefois besoin de quelques commentaires qui déterminent son caractère à la fois relatif, suffisant et nécessaire.

Ce ne sont pas les commandements du pouvoir, au moment où ils sont produits comme des actes, qui sont acceptés par le peuple. Ce n’est même pas le pouvoir en soi qui est accepté, c’est l’institution politique au nom de laquelle le pouvoir commande. Selon les temps, les lieux et les circonstances, ce sera l’institution de la Couronne ou celle de l’Etat ou n’importe quelle autre. L’essentiel est qu’il existe dans le groupe une institution politique acceptée des sujets par un large consentement coutumier ; le consentement coutumier s’applique aux institutions comme aux règles de droit, et c’est même par les institutions qu’il commence. Un pouvoir crée une institution qui devient coutumière et sur laquelle il s’appuie ensuite pour créer du droit au nom de l’institution ; ainsi s’établit la filière.

Cette explication ne fournit pas une théorie exhaustive du pouvoir ; elle est purement pratique. Jhering l’eût appelée une protection avancée du pouvoir, de même que la possession est une protection avancée de la propriété. En fait, cette construction juridique suffit à tous les besoins : outre la justification du droit de commander, elle assure la continuité du pouvoir en l’associant à celle de l’institution politique ; elle fournit une base pour la dévolution du pouvoir ; elle crée l’opposition des gouvernements de droit et des gouvernements de fait ; elle s’adapte aux événements qui transforment les gouvernements de fait en gouvernements de droit ; elle contient même en germe la théorie du gouvernement représentatif, puisque les chefs n’ont jamais eu de pouvoir de droit que lorsqu’ils ont commandé au nom d’une institution politique acceptée des sujets, c’est-à-dire lorsqu’ils ont agi en qualité de représentants, non pas encore du peuple, mais d’une institution voulue par le peuple.

3° Une certaine autonomie de l’Ordre est elle-même nécessaire à la vie du droit positif, non pour tout conformer, mais pour tout limiter. Nous avons rencontré plus haut l’une des formes sous lesquelles se manifeste l’autonomie de l’ordre ; il s’agit de l’ordre en puissance qui chemine à l’intérieur du pouvoir et de la liberté, qui, sans doute, ne se réalise que par l’intermédiaire d’un acte libre, qui n’a point nécessité cet acte, mais qui, tout de même, l’a sollicité.

Il y a une autre forme plus objective de la vie propre et autonome de l’ordre, ce sont les institutions et, surtout, les institutions corporatives. Tout le secret de l’ordre constitutionnel est dans la création d’institutions vivantes. Les lois constitutionnelles ne signifient rien en tant que règles ; elles n’ont de signification qu’en tant que statuts organiques d’institutions. Les institutions constitutionnelles limitent le pouvoir, s’équilibrent les unes les autres et évoluent selon les besoins. Il faut avoir des œillères pour déclarer qu’il n’y a pas d’autolimitation du pouvoir. Il n’y a pas sous forme de résolution prise in petto, mais il y en a sous forme de création d’institutions parce que là, le pouvoir appelle à son secours la force vive de l’ordre lui-même, et c’est pour mieux se lier les mains. Depuis un siècle les gouvernements successifs de la France avaient périodiquement pris la résolution de consacrer des disponibilités du budget à l’amortissement de la dette publique, mais il ne s’était jamais trouvé de disponibilités. Au mois d’août 1926, un amendement constitutionnel a organisé une caisse autonome d’amortissement et lui a constitué une dotation. Depuis, l’amortissement fonctionne et l’autorité budgétaire lui délivre annuellement sa dotation.

Avec l’ordre, ce qu’il faut craindre, ce n’est pas qu’il n’ait pas assez d’autonomie, c’est, au contraire, qu’il en ait trop et qu’il ne devienne trop envahissant. L’histoire nous avertit qu’il y a des précautions à prendre contre le développement excessif des institutions. Une saine philosophie doit se garder de son côté d’exagérer le rôle de l’ordre en puissance qui hante l’esprit de l’homme, parce qu’il étoufferait dans son germe le degré de liberté dont le droit positif a besoin. C’est l’erreur qu’ont commise les systèmes objectivistes ; ils ont exagéré le rôle de l’ordre ; ils ont réduit à rien l’autonomie du pouvoir et celle des libertés individuelles et ont ainsi détruit l’équilibre vivant du droit positif.

On pouvait depuis longtemps déjà diagnostiquer l’erreur des systèmes objectivistes, mais le plus difficile était de la rendre saisissante. Nous devons être reconnaissants au professeur viennois Hans Kelsen de nous en avoir fourni le moyen. Dans le très hardi et très élégant système que nous analysons plus loin, il assimile l’ordre objectif à l’ordre statique et subordonne étroitement le dynamique au statique. Cela aboutit pratiquement à l’arrêt du mouvement du Droit ; or, le droit positif, qui se déroule dans le plan historique, est essentiellement, un droit en mouvement. La contradiction et l’erreur sautent aux yeux.

Il paraîtrait même invraisemblable qu’un juriste et un philosophe de la valeur de Kelsen n’eût pas aperçu cette conséquence inacceptable de son système, si l’on ne savait : 1° que l’ordre social est couramment assimilé à la stabilité sociale ; 2° que la stabilité sociale est généralement prise pour une forme du statique, alors qu’au contraire elle est une certaine forme du mouvement.

La stabilité sociale résulte du mouvement lent et uniforme des transformations d’un système social ordonné. Cette conception se déduit directement de l’expérience historique, mais on la retrouve en mécanique et en thermodynamique ; nombreuses sont les hypothèses où la stabilité d’un système physique se ramène à la même formule. La stabilité d’un organisme vivant est également du même ordre, car il n’y a pas d’organisme qui ne change constamment dans toutes ses parties, mais les changements sont lents et uniformes et l’équilibre général n’en est pas affecté.

Ce que les hommes appellent stabilité, ce n’est pas l’immobilité absolue, c’est le mouvement lent et uniforme qui laisse subsister une certaine forme générale des choses à laquelle ils sont habitués. Tous font dans le « temps » le voyage long ou bref de la vie, et, quand le paysage social familier ne se modifie pas trop rapidement autour d’eux, ils ont l’impression de n’avoir pas bougé. Leur soif de bonheur se contente de cette relativité et même leur soif de spéculation et d’entreprise, car sur cette stabilité relative s’édifient leurs calculs qui, à la vérité, sont des calculs de probabilité.

Ce qu’ils appellent « temps troublés » et considèrent comme le contraire de la stabilité et de l’ordre, ce sont les périodes où l’évolution sociale s’accélère ou se précipite en révolution ; celles aussi où il se produit des dislocations dans l’ensemble des situations et institutions sociales, les unes se maintenant, les autres s’écroulant.

Ainsi, les hommes ont intégré le temps dans leur géométrie de la stabilité sociale et ont fait de la relativité sans le savoir.

Ces développements se greffent admirablement sur la conception bergsonienne de la durée et de la vie telle qu’elle est exposée dans l’Evolution créatrice. D’après l’éminent philosophe, il y aurait dans la nature un élan vital qui se caractériserait par la création continuelle du nouveau et qui, par-là, créerait en quelque manière la durée dans son mouvement irréversible. Cela est vrai, et il est génial d’avoir ramené la création de la durée à la création du nouveau par le moyen de la vie. Mais il est permis d’ajouter que, peut-être, la création du nouveau ne produit une durée que par l’intervention d’un rythme de ralentissement. C’est ainsi que l’évolution des formes vivantes est coupée par les paliers des espèces et celle des formes sociales par ceux des institutions ; à l’intérieur des espèces et des institutions le mouvement des transformations est à la fois ralenti et uniformisé. Sans ce rythme modérateur, l’arbre de la vie eût jailli avec la soudaineté des bouquets de feu d’artifice qui sont flambés en un moment.

Les frottements et les résistances que l’élan vital rencontre dans sa course sont la cause naturelle des ralentissements, mais en matière sociale, et spécialement dans l’organisation de l’Etat, il est remarquable que l’industrie de l’homme soit venue en aide à la nature en créant des équilibres de pouvoirs qui scandent les échappements de l’aiguille du temps avec la régularité d’un balancier[2].

Le mouvement lent et uniforme d’un système social est le résultat d’un conflit entre des forces de stabilisation et des forces de mouvement, et, de ce conflit, on peut affirmer deux choses :

1° Les forces de mouvement l’emporteront sur les forces de stabilisation ; elles l’emporteront de peu, et c’est pourquoi le mouvement social sera lent et uniforme ; mais elles l’emporteront tout de même, sans quoi il n’y aurait plus de mouvement du tout et donc, plus de vie, car la vie est un mouvement ;

2° Les forces de mouvement et de changement ne sont pas nécessairement des forces de désordre, car il y a des changements qui sont pour organiser un ordre meilleur. Les forces de stabilisation, de leur côté, ne sont pas toujours pour la conservation de l’ordre le meilleur. Cela prouve que, dans l’équilibre mobile d’où résulte le mouvement social ordonné, s’affrontent des forces matérielles et des forces morales. Mais nous n’avons pas ici à entrer dans une discrimination des deux, car les forces morales, aussi bien que les matérielles, doivent s’accommoder de cette relativité du mouvement lent et uniforme qui, seule, nous intéresse ici.

C’est bien là le plan historique où se déroule la vie du Droit positif. Il y avait hier un certain état de l’ordre social et du Droit ; il y en a un autre aujourd’hui ; en aura un troisième demain ; ce passé, ce présent et cet avenir sont les étapes de l’évolution d’un même système social et d’un même corps de Droit ; des rapports de séquence rattachent l’une à l’autre ces étapes, en même temps que des rapports de coexistence relient les diverses parties du système. Le passé de cet ensemble d’institutions explique leur état présent et projette de la lumière sur leur avenir. A toutes les belles époques, le Droit a été étudié dans cette perspective historique qui est la plus proche du réel.

Examen des systèmes statiques et objectivistes. Ces systèmes se présentent volontiers comme objectifs, et ils le sont, en effet, puisqu’ils éliminent le fait volontaire de l’homme, qui est la source du subjectif ; mais ils sont surtout statiques par leur conception erronée de l’ordre social, et c’est sous cet aspect statique que nous les examinerons, parce qu’il fait apparaître leur incompatibilité avec la vie.

Nous en analyserons deux qui, avec des points de départ différents, arrivent sensiblement aux mêmes résultats : celui de Kelsen et celui de Duguit.

1° Le système du Droit transcendant et statique du professeur Hans Kelsen[3]. Nous commençons par cette doctrine, bien qu’elle soit la dernière en date, d’abord parce qu’elle est transcendantale, ensuite parce qu’elle est plus logique et plus nette dans ses conclusions.

Nous n’avons, d’ailleurs, nul besoin de l’analyser dans sa structure interne, mais seulement dans ses postulats. Le système s’expose en deux plans dont l’un, consacré à l’ordre juridique et étatique, est statique, et dont, l’autre, consacré à la création de l’ordre, est dynamique. Cette dichotomie aurait pu conduire l’auteur à des résultats heureux ; mais, ce qui gâte les choses, c’est la façon dont le plan dynamique est subordonné au statique.

Plan statique. Dans ce plan, l’ordre juridique et étatique est envisagé comme l’expression d’un impératif catégorique de la raison pratique ; il devient une insertion directe du transcendantal dans la société. Il représente un Sollen (ce qui doit être) s’insérant dans le Sein (ce qui est), afin de le conformer à l’ordre. Cet impératif catégorique, tiré de la philosophie kantienne, se traduit en un ordonnancement d’idées objectives supérieures aux consciences humaines, nécessitantes pour elles et dont celles-ci peuvent seulement se former des concepts subjectifs qui aideront à leur réalisation pratique (Art. de la Revue du Droit public, p. 565- 570).

Mais notre auteur n’est pas seulement kantiste, il est aussi, il le déclare lui-même, panthéiste idéaliste et, par conséquent, moniste. Son monisme va se traduire immédiatement par un second postulat, à savoir que, dans le plan statique, l’Etat et le Droit se confondent. Il y a identité entre eux, parce que l’Etat n’est qu’un ordonnancement juridique de normes en qui se résument les organes et les fonctions et en ce que le pouvoir de l’Etat n’est lui-même que la validité du système juridique aboutissant à l’emploi de la contrainte (car l’Etat est une organisation essentiellement coercitive) (p. 572, 574).

Les individus, envisagés en tant que personnes juridiques, ne sont eux-mêmes que des ordonnancements de normes, mais qui restent distincts de l’ordonnancement juridique-étatique et, d’ailleurs, distincts les uns des autres.

Dans ce système exclusivement idéaliste, les êtres réels disparaissent, n’étant tous représentés que par des ordonnancements de règles. Cependant, les individus sont soumis à l’obligation d’obéir à l’Etat ou, du moins, ils subissent, sous forme d’obligation, la nécessité qui émane de la validité du système juridique étatique.

Mais, par contre, ils n’ont pas nécessairement de droits individuels qui soient opposables à l’Etat, parce que, de leur propre système juridique, n’émane aucune validité qui soit obligatoire pour celui-ci. Cette grave conséquence est la négation non seulement de la liberté politique, mais même des libertés civiles.

Plan dynamique. La création de l’ordre juridico-étatique nous fait entrer dans le plan dynamique et historique. Nous y voyons un certain nombre de choses intéressantes ; par exemple, que, si du point de vue statique, l’unité et l’indivisibilité du pouvoir d’Etat s’impose (ce pouvoir n’étant que la validité d’un système juridique), du point de vue dynamique de la création de l’ordre, il peut y avoir intérêt à admettre une séparation des pouvoirs (p. 620).

En ce qui concerne les sources du Droit, nous y voyons que du droit peut être créé par le pouvoir législatif, par le pouvoir réglementaire, etc. ; mais gardons-nous de croire que, même dans cette perspective dynamique, l’auteur rejoigne la doctrine classique sur la libre création du Droit par le pouvoir de droit. N’oublions pas que, pour lui, le plan dynamique reste dominé par le plan statique et que, par suite, les sources du droit positif resteront dominées par le droit transcendant. D’abord, les sources du droit positif sont rigoureusement hiérarchisées l’une à l’autre. On remonte ainsi, en dernier ressort, à la constitution positive de l’Etat. L’auteur souhaiterait que l’on pût remonter à un statut international ; mais, en tout cas, au-dessus du plus haut statut positif, il y aura une constitution hypothétique transcendante. Il ne s’agit pas d’une hiérarchie qui, à chaque degré, laisse jouer une certaine liberté : non, le Droit a pour caractéristique de régler sa propre création : « Toute norme juridique est posée conformément aux prescriptions d’une norme supérieure ». Et ce ne sont pas des règles de procédure qui sont ainsi posées d’avance pour la création du Droit les normes sont des règles de fond.

Ce n’est pas non plus un système répressif pour le droit mal créé analogue à celui qui fonctionne dans les pays qui admettent le contrôle juridique de la constitutionnalité des lois, c’est un système préventif, en ce sens que l’invalidité de la disposition non conforme à la constitution hypothétique est immédiate. C’est une nullité de plein droit. Le pouvoir d’Etat n’est-il pas un système de validité et, par conséquent, d’invalidité juridique ? Notons encore, ce qui est parfaitement logique, la préférence de l’auteur pour l’administrateur et son dédain pour le juge. Dans un système aussi bien réglé, le juge ne serait qu’une cause de désordre ; le juge a un pouvoir incoercible d’arbitrage et de création spontanée du Droit ; il ne serait fidèle ni à la norme, ni à la constitution hypothétique ; bien plus avantageux serait un administrateur bien stylé et devant lequel il n’y aurait point de débat. Napoléon n’avait-il pas ainsi tremblé pour son code civil en le livrant aux juges ?

Observations sur le système de Kelsen. 1° Ce système, que nous n’apprécions pas dans sa structure interne, mais dans ses postulats, n’est pas une nouveauté complète en Allemagne ; il ne fait que pousser à ses conséquences logiques extrêmes, avec une force et une élégance auxquelles on doit rendre hommage, des idées plus ou moins exprimées déjà dans un courant de pensée qui dérive de Kant par l’intermédiaire de Fichte et Hegel. Notre collègue Carré de Malberg, dans sa Contribution à la théorie générale de l’Etat, parue en 1920, mais conçue et rédigée avant 1914, s’est inspiré de certaines de ces idées ; il admet pratiquement la confusion du Droit et de l’Etat : la grande source du Droit est la Constitution de l’Etat ; enfin, on doit restreindre le plus possible le rôle du pouvoir dans l’Etat.

Il semble qu’on se soit rejeté vers ce courant de la philosophie allemande pour échapper aux dangers de la doctrine de la Herrschaft, du moins tel paraît être le cas de M. Carré de Malberg ; mais, alors, on n’a évité un écueil que pour tomber sur un autre qui, pour être plus caché, n’en est pas moins dangereux.

2° En effet, si cette philosophie du Droit évite la théorie du pouvoir de domination de l’Etat, elle n’évite pas la domination d’un impératif catégorique qui équivaut à un ordre social essentiellement nécessitant. Le primat d’une liberté relative est remplacé par celui de l’ordre et de l’autorité. La maxime fondamentale n’est plus : « Tout ce qui n’est pas défendu est permis jusqu’à la limite » ; elle est : « Tout ce qui n’est pas conforme à la constitution hypothétique est sans valeur juridique ». D’ailleurs, on nous le dit expressément : « Il n’y a pas nécessairement de droits individuels des sujets opposables à l’Etat ; par conséquent, il n’y a pas nécessairement de liberté ». Et puis, dans un système statique, que ferait-on de la liberté ?

Le joug d’une pareille philosophie serait pour le Droit pire que celui de la théologie : la théologie catholique pose le primat de la liberté humaine ; l’ordre divin se propose à l’homme par la grâce, il ne s’impose pas comme une nécessité contraignante, tandis que l’ordre du panthéisme idéaliste tel que le conçoivent les juristes post–kantiens s’impose à l’homme sous cette forme. M. Redslob se fait illusion (Revue du Droit public, 1926, p. 147). Cette philosophie du Droit post–kantienne n’aura aucun succès en France, non pas qu’elle soit obscure, car elle n’est que trop claire, non pas qu’on la prenne pour un jeu de l’esprit, car elle n’est que trop sérieuse, mais parce que ses tendances sont inconciliables avec celles du Droit. Seule une philosophie de la liberté est compatible avec le Droit.

2° Le système statique de Droit objectif de Léon Duguit. Antérieur de plus de vingt ans, ce système n’a pas du tout le même point de départ que celui de Kelsen. Duguit a horreur de la métaphysique ; il émet la prétention d’être réaliste, c’est-à-dire de n’admettre que ce qui tombe sous l’observation des sens. Il serait plutôt apparenté à Durkheim et à Auguste Comte. Sa grande préoccupation a été de supprimer le pouvoir comme source du Droit. D’une part, il trouve inadmissible qu’une volonté humaine, quelle qu’elle soit, puisse imposer une obligation à une autre volonté humaine. Il a perdu la notion du pouvoir de droit qui s’exerce au nom d’une institution acceptée de tous et tel que nous l’avons rappelé. D’autre part, très préoccupé par la doctrine allemande de la Herrschaft alors régnante, il pense qu’il faut à tout prix soumettre l’Etat au Droit et ne voit pas de meilleur moyen que de l’empêcher de créer du Droit par son propre pouvoir, car, dit-il, tant que l’Etat créera du Droit, il n’y aura pas moyen de le soumettre ; il ne faut pas compter sur l’autolimitation subjective de l’Etat, ce n’est pas une garantie, une résolution interne peut être détruite par une autre résolution interne. Il ne paraît pas qu’il ait songé qu’il exige une autolimitation objective et proprement constitutionnelle, résultat de la création d’institutions destinées à faire obstacle à certaines tentatives de l’Etat.

Quoi qu’il en soit du bien ou du mal fondé de ses griefs contre le pouvoir de Droit, voilà notre collègue conduit à séparer radicalement le Droit et l’Etat, position inverse de celle de Kelsen. Il va donc, maintenant, construire le système du Droit sans le secours de l’Etat, sans celui du pouvoir et sans celui de la métaphysique.

Il prend pour point de départ la notion positiviste d’un ordre des choses sociales conçu comme le prolongement de l’ordre des choses physiques. De cet ordre des choses découlent des normes. Dans un premier état de la doctrine, les normes n’avaient pas de source précise ; dans un second état, elles ont la source que l’école de Savigny assignait à la coutume, le sentiment de la masse des consciences ; ce sont de grandes règles de conduite senties comme devant être sanctionnées par une réaction sociale contre ceux qui les violeraient.

En ces normes, qui sont peu nombreuses, réside toute la validité du système juridique. Sans doute, il sera fait par le pouvoir politique des règles constructives, mais ces règles n’auront pas de valeur juridique par elles-mêmes, elles en auront seulement par leur conformité à l’une ou à l’autre des normes. Les individus, dans leurs transactions, feront des déclarations de volonté qui n’auront également de valeur juridique que par la conformité à la norme…, etc.

Quant à la sanction, elle se trouve directement dans la contrainte sociale ou étatique. Les normes ne sont pas obligatoires, elles sont seulement exécutoires. On se demande pour quelle raison Duguit a tenu à supprimer ici l’obligatio juris ; on peut même se demander s’il y a règle de droit véritable sans obligatio juris ; si la définition du Droit par la seule idée de précepte sanctionné par la contrainte est suffisante ; si l’on ne glisse pas par-là dans la répression disciplinaire où la contrainte accompagne immédiatement l’ordre donné ; si, notamment, le droit pénal ne va pas se confondre avec la coercition, l’obligatio juris étant ce qui permet l’intervention d’un juge.

Quoi qu’il en soit de cette objection, attachons-nous à dégager le caractère statique du système.

D’abord, par la négation du pouvoir subjectif de création du Droit, le mouvement juridique, qui résulte surtout des forces subjectives, est arrêté, à moins qu’on ne se trouve sous l’empire d’une norme qui, par exception, pose le principe d’une liberté, comme, par exemple, celle qui établit la liberté des conventions.

Dans tous les autres cas, le Droit ne peut se développer que dans la mesure des normes établies ou par l’établissement de nouvelles normes, mais c’est là une formation coutumière d’une extrême lenteur. Le système tend donc vers l’immobilité coutumière, avec cette particularité qu’il s’agit de coutumes à établir dans un grand pays et prenant forme de préceptes très généraux, ce qui n’est guère le genre habituel des coutumes.

Pour l’auteur lui-même, il n’est pas douteux que l’objectif doive l’emporter sur le subjectif et le statique sur le dynamique ; là-dessus il s’est expliqué maintes fois et il a écrit deux livres pour se persuader que les transformations du Droit évoluaient infailliblement vers l’objectif.

Que la logique de son système substitue le primat de l’ordre à celui de la liberté, il le voit peut-être moins nettement, mais c’est le postulat d’Auguste Comte[4] et, d’ailleurs, l’objectif ne saurait s’assujettir le subjectif sans que l’ordre s’assujettisse la liberté.

Malgré certaines

apparences dues au tempérament vigoureusement individualiste de l’auteur, ce

système est donc en contradiction avec les postulats du Droit positif autant

que celui de Kelsen et, autant que

lui, il est impropre à la vie.

Présentation de l’article :

« Le pouvoir, l’ordre, la liberté

& les erreurs des systèmes objectivistes »

Jean-Marie Denquin

Professeur de droit public

à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Maurice Hauriou publie en 1928, dans la Revue de Métaphysique et de Morale, un article intitulé « Le pouvoir, l’ordre, la liberté et les erreurs des systèmes objectivistes ». Cet article est consacré, comme le choix du lieu de publication le laisse déjà supposer, à une question philosophique, explicitée dès le premier paragraphe». Chaque discipline a ses postulats nécessaires. (…) Le Droit [sic[5]] a besoin du libre arbitre, non pas du libre arbitre absolu, mais d’un libre arbitre relatif ». Or « la formule philosophique n’en a pas été donnée ». Hauriou va donc s’efforcer « de fournir quelques éléments pour son élaboration » [125].

Ces affirmations posent d’emblée plusieurs problèmes. Les développements ultérieurs jetteront quelque lumière sur ce qu’Hauriou entend par « formule philosophique », et plus généralement par philosophie. Mais il semble d’abord nécessaire de considérer le sens qu’il donne à l’expression « libre arbitre ». Priorité d’autant moins contestable qu’Hauriou part de ce terme pour ne pas y revenir : « libre arbitre » n’est plus jamais employé dans le texte. Comme il est improbable qu’Hauriou n’évoque pas dans un article la notion dont cet article prétend apporter la « formule philosophique », on peut raisonnablement supposer que le mot « autonomie », dont on sait qu’il constitue un thème récurrent de sa pensée et qui va, au contraire, être très utilisé, occupe la place laissée vacante par le terme peu transparent de « libre arbitre relatif ». Cette assimilation n’est cependant pas explicite, et l’autonomie n’est pas plus définie que le libre arbitre, absolu ou relatif. Il est donc nécessaire d’examiner la question dans sa généralité pour déduire la signification des termes de l’usage qu’en fait l’auteur.

Parler de « libre arbitre relatif » ne va en effet pas de soi. Traditionnellement on distingue un libre arbitre objectif et subjectif. Dans le premier cas, l’individu est placé devant une alternative et opte pour l’un de ses termes sans qu’aucun motif détermine son choix : c’est un libre arbitre d’indifférence. Dans le second cas on entend par libre arbitre le sentiment de liberté qu’éprouve l’individu placé en face d’un choix : celui-ci est censé être effectué au terme d’un processus délibératif où sont mis en balance divers motifs, éventuellement hétérogènes et inégalement pressants.

Il est tentant de qualifier d’absolu le libre arbitre d’indifférence et de relatif le sentiment psychologique de liberté. Il faut toutefois prendre garde à ce que le second peut être dit relatif par rapport aux raisons, plus ou moins décisives, qui guident le choix de l’individu, mais que la notion considérée en elle-même est en revanche absolue. Elle obéit en effet aux principes de contradiction et de tiers exclu : en dernier ressort, l’individu est ou n’est pas libre de son choix.

L’impression de liberté correspond-elle, d’autre part, à une quelconque réalité ? Il est impossible de démontrer que ce sentiment n’est pas une illusion du sujet : les choix qu’il opère peuvent être analysés comme effectivement, bien qu’inconsciemment, déterminés par des facteurs externes (pressions naturelles et sociales) ou internes (complexion, caractère, expériences antérieures). A l’inverse, Bergson a soutenu que le sentiment de liberté est inaccessible à l’analyse rationnelle parce qu’il constitue un processus qui s’inscrit dans une durée indécomposable et non un état réductible à un temps mathématique. On ne peut donc le définir sans le supprimer, car « toute définition de la liberté donnera raison au déterminisme »[6]. Mais, comme l’impensable n’est pas l’irréel, c’est le sentiment de prédétermination qui doit être tenu pour illusoire. La thèse du libre arbitre et celle du serf arbitre sont donc également soutenables et discutables : on sait depuis longtemps qu’il n’existe pas de critère qui permette de choisir entre elles. Cependant on tient généralement le principe du libre arbitre pour indispensable à la cohérence de la morale et du droit. Si les comportements humains sont entièrement déterminés, la morale est impossible et le droit inutile. Pour fonder une morale, il faut donc dire, avec Kant, que la liberté est un postulat de la raison pure pratique. Le droit fera pour sa part de la liberté une fiction juridique, qui peut d’ailleurs être écartée pragmatiquement dans certaines situations pour éviter une application malencontreuse ou non souhaitée (responsabilité pénale des mineurs et des aliénés).

En utilisant le terme de « postulat », Hauriou fait implicitement référence à cette troisième acception du « libre arbitre ». Mais un postulat ne saurait par définition être relatif : on l’assume ou on ne l’assume pas. Il existe donc une tension potentielle entre cette notion et l’idée de « libre arbitre relatif ». Le remplacement du « libre arbitre » par l’« autonomie » est-elle de nature à résoudre cette tension ?

L’emploi de la seconde expression parait conforme au sens étymologique : l’autonomie s’oppose à l’hétéronomie, la situation de l’individu qui suit sa propre loi à celle de l’individu qui est assujetti à la loi d’un autre. Les deux impliquent un rapport à autrui et pas seulement à soi. Elles impliquent aussi un rapport à une loi, ce qui n’est pas le cas du libre arbitre, qui garde sa signification même si n’existent que des choix entre des alternatives concrètes, sans référence à une règle générale. Une décision autonome est donc une décision prise par un individu qui n’est déterminée ni par des impératifs extérieurs ni par la considération des conséquences possibles de son acte, alors même qu’il lui est imputable par autrui. L’autonomie ne se cantonne pas au for intérieur : elle et une réalité sociale, concrètement observable et susceptible de varier en intensité, car la contrainte externe, quels qu’en soient les moyens, peut s’avérer plus ou moins prégnante.

D’autre part l’opposition libre / serf arbitre ne recouvre pas l’opposition autonomie / hétéronomie : un acte apparemment libre et objectivement autonome peut être absolument déterminé, tout comme un acte apparemment hétéronome et contraint peut être le fruit d’un choix radicalement libre. Il faut donc admettre qu’Hauriou, en assimilant libre arbitre relatif et autonomie confond le libre arbitre comme postulat nécessaire à l’existence du droit et la nécessité pragmatique de concéder une capacité d’initiative aux acteurs sociaux – ou plutôt l’incapacité pratique des systèmes sociaux à contrôler entièrement leurs membres, qui garantit à ceux-ci une marge incompressible d’autonomie – mais aussi qu’il neutralise cette confusion en substituant la seconde au premier.

Hauriou, il est vrai, ne vise pas à édifier une phénoménologie, mais une déontologie du droit. On pourrait certes être tenté d’interpréter sa démarche comme une réflexion transcendantale sur les conditions de possibilité du droit : il chercherait à dégager ses structures implicites en décrivant les règles immanentes qui, bien qu’inconscientes, permettent son fonctionnement, comme une grammaire rend possible le langage sans nécessairement être perçue des locuteurs. Il s’efforcerait donc de montrer que le droit implique une situation médiane entre deux positions extrêmes, structurellement inaccessibles : la liberté absolue des individus rendrait le droit impossible puisque celui-ci vise précisément à réduire le libre arbitre d’indifférence en donnant aux sujets de bonnes raisons d’adopter certains comportements et d’en éviter d’autres. Réciproquement, l’anéantissement de la liberté des individus est inaccessible : aucune norme n’est assez précise pour déterminer exhaustivement les conduites licites, aucun contrôle social assez prégnant pour faire respecter toutes les obligations et interdits, et la promesse de récompenses ou de sanctions n’exclut jamais des comportements socialement aléatoires – que ceux-ci soient ou non métaphysiquement libres. Mais tel n’est pas le but d’Hauriou. Il ne critique pas les théories qu’il entend réfuter comme des analyses fausses, mais comme des doctrines pernicieuses, car il les tient pour autoréalisatrices. L’anarchie et la dictature sont possibles et seraient les conséquences d’un ordonnancement juridique contraire aux enseignements de l’expérience. Celui-ci ne doit donc pas être mis en œuvre. Le principe d’autonomie juridique, équilibre optimal entre l’ordre et la liberté, est à l’inverse pour Hauriou un impératif métajuridique, au sens où l’on peut dire que la séparation des pouvoirs constitue un principe métaconstitutionnel.

Si ces analyses sont exactes, la pensée d’Hauriou rencontre un problème de légitimité et un problème d’effectivité. Bien qu’il ne soulève pas ces questions, on peut déduire de son attitude les réponses qu’il leur apporte implicitement. D’une part il s’appuie sur une conception objective et non subjective de la légitimité : celle-ci ne procède pas d’une volonté souveraine (de Dieu, de ses interprètes authentiques, du pouvoir constituant originaire ou d’Hauriou lui-même) mais de la nature objectivement connaissable des faits. Par conséquent le principe n’est légitime que si l’analyse est correcte, et si l’on peut légitimement en déduire ce que l’auteur en déduit. Qui garantit ces deux points ? D’autre part le principe n’est effectif que si l’expérience confirme la théorie. Est-ce bien le cas ?

La réponse à ces questions est inséparable de la perspective générale où se meut la pensée d’Hauriou et qui la rend relativement opaque aux esprits formés par la théorie moderne du droit. Celle-ci décrit une forme et non un contenu, ce qui rend les jugements de valeur non pertinents à son endroit : elle est susceptible d’être vraie ou fausse, non d’être bonne ou mauvaise. Le point de vue d’Hauriou est différent et, si l’on ne fait pas l’effort de le reconstituer, ses raisonnements, ses analyses et les angles morts de sa vision deviennent inintelligibles. Pour écarter cette difficulté, il semble qu’on puisse caractériser sa pensée par deux traits, l’un négatif, l’autre positif.

Négativement, elle se distingue par son refus, ou plutôt son ignorance, de ce que l’on appelle aujourd’hui, d’une formule d’ailleurs regrettablement ambiguë, la « loi de Hume ». Certes, Hauriou connait la distinction de l’être et du devoir être. Il ne nie pas non plus la « loi », en ce sens qu’il ne théorise pas sa négation. Mais il ne tire aucune conséquence de l’hétérogénéité des matériaux qu’il emploie pour construire sa démonstration, comme s’il ne parvenait pas à concevoir la possibilité d’un point de vue extérieur sur le droit. Il ne s’interroge pas sur ce que le droit est ou peut être. Postulant que le droit détermine le réel, il se demande ce qu’il doit être et accueille dans cette démarche tout argument apparemment favorable à sa thèse.

Positivement, la perspective d’Hauriou se caractérise par une tendance jusnaturaliste, mais en donnant à ce terme un sens bien précis. Il semble en effet nécessaire de distinguer ici naturalisme normatif etnaturalisme prudentiel. Le premier a pour ressort principal la transmutation de la statistique en norme : ce qui, en fait, se produit le plus souvent doit, en droit, avoir lieu toujours. Le second n’ignore pas que certains problèmes peuvent connaître plusieurs solutions mais considère que l’expérience conduit à en privilégier certaines. Exceptions, pilotage à vue et corrections de trajectoire ne sont pas théoriquement exclus, car ce qui vaut en théorie peut s’avérer néfaste en pratique. Hauriou appartient au second type : il n’abuse pas de la rhétorique de la nature, mais considère que l’expérience enseigne un art de gouverner, lui-même fondé sur une science du social. La nature des choses est pensée comme un guide plus que comme une règle. Une telle vision du monde n’implique donc pas l’immobilisme, mais au contraire une adaptation constante aux conditions du réel. Ce pragmatisme n’est pas un progressisme : non seulement il ne croit pas à une amélioration constante de l’homme et de la société, mais l’adaptation dont il fait l’éloge possède une finalité explicitement conservatrice : elle vise à préserver les valeurs et conditions d’existence qui constituent, pour Hauriou, les fondements de la vie sociale. L’objectif est donc le maintien d’un équilibre dynamique, qui fluctue autour d’un point, est susceptible de progrès mais aussi de régressions. Telle est la finalité naturelle du système politico-juridique. Il s’agit d’une donnée immédiate de la conscience sociale, et par conséquent d’un fondement nécessaire et suffisant à la réflexion d’Hauriou : il serait pour lui à la fois inutile et dangereux de chercher à son analyse une autre légitimité. Mais on comprend aussi pourquoi la question de l’effectivité du système – la description d’Hauriou correspond-elle aux faits empiriquement observables ? – n’admet pas d’autre réponse que la précédente : les choses doivent être ainsi parce qu’elles sont ainsi, et réciproquement.

Le but d’Hauriou est donc d’établir qu’un système politico-juridique doit assurer les conditions de l’autonomie – au sens d’autonomie subjective des individus – afin de permettre la réalisation d’un équilibre dynamique garant de la conservation du système. Quels sont, si l’on descend d’un degré dans l’abstraction, les termes de cet équilibre ? Le titre de l’article le dit : l’équilibre qui doit être préservé est celui qui s’établit entre l’ordre et la liberté, et c’est le pouvoir qui assume cette tâche primordiale. Les mauvaises doctrines qui, par des analyses erronées, mettent en péril ce devoir peuvent être réunies sous la catégorie générale de l’objectivisme. Celui-ci nie la subjectivité mais aussi le mouvement, qui est la subjectivité en acte.

A priori, on pourrait être tenté de penser que l’autonomie relative est l’attribut nécessaire du pouvoir : il maintient grâce à elle un équilibre dynamique entre l’ordre et la liberté. En fait, si l’on soumet la théorie d’Hauriou à une analyse rigoureuse, on constate que sa pensée est plus complexe, pour ne pas dire embrouillée : elle vise à la systématicité sans vraiment y parvenir.

Qu’est-ce d’abord que l’ordre – ou Ordre ? « Historiquement, les sociétés débutent dans un grand désordre ». Bien que « les clans primitifs éprouvent l’impérieux besoin de se confédérer en cités nationales, (…) la plaie des vendettas de clan à clan et de famille à famille » est demeurée endémique (fusion cavalière d’Aristote et d’Hobbes). « L’ordre » est donc le résultat d’une « pénible conquête » [125]. Cette évolution postulée est supposée prouver que « le pouvoir et la liberté contiennent de l’ordre en puissance » [125]. Cette évolution n’est toutefois pas automatique : elle « s’est faite par certains actes libres des hommes et avec les modalités que ces actes ont imposées » [125]. « Une certaine autonomie de l’Ordre [sic] est elle-même nécessaire à la vie du droit positif ». Elle s’exprime par « les instituions, et, surtout, les institutions corporatives. Tout le secret de l’ordre constitutionnel est dans la création d’institutions vivantes. Les lois constitutionnelles ne signifient rien en tant que règles ; elles n’ont de signification qu’en tant que statuts organiques d’institutions » (On voit le contraste avec la bonne doctrine contemporaine !).

« L’ordre », cependant, peut s’avérer dangereux : avec lui, « ce qu’il faut craindre, ce n’est qu’il n’ait pas assez d’autonomie, c’est (…) qu’il en ait trop ». Des précautions sont à prendre « contre le développement excessif des institutions » [128]. La stabilité, en effet, n’est pas l’immobilisme : elle « résulte du mouvement lent et uniforme des transformations d’un système social ordonné »[7]. Elle est analogue à la « stabilité d’un organisme vivant » [128]. Se référant à L’évolution créatrice de Bergson [128], Hauriou pose que l’élan vital, créateur du nouveau, doit être ralenti sous peine de s’épuiser en créations éphémères. « C’est ainsi que l’évolution (…) des formes sociales est coupée par [les paliers] des institutions ». D’où les « équilibres de pouvoirs qui scandent » [129] le temps et qu’Hauriou avait évoqué dès 1896. Ce fait justifie à ses yeux qu’il propose « cette légère addition à la doctrine bergsonienne » [129, note 2].

Quel peut être, dans ces conditions, le rôle du pouvoir ? Le « pouvoir politique », ou « gouvernement des groupes humains (…) ne s’exerce que par la création continuelle de l’ordre et du droit ». Il est caractérisé non « par la souveraineté absolue de la Puissance publique », à laquelle il peut renoncer, mais par « sa souveraineté relative ». Il faut en effet que « ceux qui gouvernent puissent eux-mêmes créer du droit ». C’est « cette création autonome du Droit [sic] par le pouvoir politique » que combattent « les systèmes objectivistes ». Il existe donc un « droit de commander » [on passe de l’ordonnancement juridique au droit subjectif des gouvernants] qui possède « une très vieille et très bonne justification » : « le consentement des gouvernés » [127]. Hauriou précise que « ce ne sont pas les commandements du pouvoir, au moment où ils sont produits comme des actes, qui sont acceptés par le peuple. Ce n’est même pas le pouvoir en soi qui est accepté, c’est l’institution politique [la Couronne ou l’Etat par exemple] au nom de laquelle le pouvoir commande ». Malheureusement Hauriou ne fournit aucun élément susceptible d’éclairer cette tripartition (qu’est-ce que le « pouvoir en soi » ?) ni aucun argument qui vienne étayer cette affirmation.

Le consentement des gouvernés est présenté comme une « construction juridique [qui] suffit à tous les besoins » : elle justifie le droit de commander, « assure la continuité du pouvoir associée à celle de l’institution », « fournit une base pour la dévolution du pouvoir », « crée l’opposition des gouvernements de droit et des gouvernements de fait », « s’adapte aux événements qui transforment les gouvernements de fait en gouvernements de droit » et même contient « en germe la théorie du gouvernement représentatif, puisque les chefs » agissent « en qualité de représentants, non encore du peuple, mais d’une institution voulue par le peuple » [127]. Il n’est pas besoin d’insister sur le caractère hautement discutable de ces affirmations : non seulement on ne voit pas comment le consentement de ceux qui consentent pourrait justifier le pouvoir à l’égard de ceux qui ne consentent pas, mais en outre la notion même de consentement apparait redoutablement ambiguë : si l’on n’en précise pas le sens et les critères, le mot permet à l’évidence de justifier n’importe quoi.

Dans tous ces développements, le mot liberté[8], qui figure dans le titre de l’article, n’est guère utilisé. Il faut considérer que l’autonomie en tient lieu, comme elle tient lieu du libre arbitre. « Une autonomie relative de la volonté individuelle dans la création du Droit [sic] est nécessaire pour la marche des entreprises économiques que l’ordre individualiste [il y a donc plusieurs ordres, qualitativement distincts] met à la charge des individus » [125]. Malgré un certain rétrécissement du domaine « où joue l’autonomie juridique individuelle » (« théorie de l’abus des droits », « renaissance des institutions », « substitution de la théorie du risque à celle de la faute dans la matière des accidents du travail »), « l’autonomie de de la volonté individuelle et le principe de sa responsabilité subjective constituent l’armature du droit privé et du droit criminel » [126]. Une certaine autonomie du pouvoir est d’autre part nécessaire, on l’a vu, dans la création du droit.

Le mouvement de la pensée d’Hauriou est circulaire, car chaque élément y est à la fois cause et conséquence des autres. L’autonomie, qui constitue l’un des pôles de l’équilibre, est également inhérente à l’ordre et au pouvoir, puisque tous deux la créent et la supposent. Le pouvoir crée l’ordre, mais il est créé par lui. Les institutions, suscitées à la fois par le pouvoir et par l’ordre, contribuent réciproquement à leur maintien. Les mots sembleraient suggérer un pouvoir actif et un ordre passif, notamment parce que le premier est susceptible d’être incarné alors que le second est une abstraction. Mais dans l’univers d’Hauriou l’ordre et les équilibres sont, à l’instar des individus, supposés capables d’agir, de vouloir, de concevoir des buts et de combiner des moyens. Le ménage à trois du pouvoir, de l’ordre et de la liberté-autonomie tourne donc sur lui-même et engendre le Droit sans qu’il soit possible d’y découvrir une cause première – sauf peut-être la « civilisation sédentaire » à laquelle « ce principe juridique » (autonomie de la volonté et principe de responsabilité subjective) [126] est lié.

Si l’analyse de ce qui est ne va pas sans ambiguïtés, l’affirmation de ce qui doit être s’avère en revanche parfaitement claire : « Une saine philosophie doit se garder (…) d’exagérer le rôle de l’ordre en puissance (…), parce qu’il étoufferait dans son germe le degré de liberté dont le droit positif a besoin » [128][9]. Réduire « à rien l’autonomie du pouvoir et celle des libertés individuelles » constitue précisément « l’erreur » commise par « les systèmes objectivistes » [128] – ou plutôt « statiques et objectivistes ». C’est en effet « sous cet aspect statique » qu’Hauriou les examine « parce qu’il fait apparaitre leur incompatibilité avec la vie ». Il étudie d’abord « le système du Droit [sic] transcendant et statique du professeur Hans Kelsen », « parce qu[e cette doctrine] est transcendantale » (…) et « plus nette dans ses conclusions » [130] que « le système statique de Droit [sic] objectif de Léon Duguit » [133].

Hauriou précise qu’il n’analyse pas le premier « dans sa structure interne, mais seulement dans ses postulats »[10]. La distinction entre un plan statique « consacré à l’ordre juridique et étatique » et un plan dynamique « consacré à la création de l’ordre » lui parait pertinente, mais les choses se gâtent car « le plan dynamique est subordonné au plan statique » (Rien, dans le texte cité de Kelsen, ne justifie un tel diagnostic). « Dans ce plan [statique], l’ordre juridique et étatique est envisagé comme l’expression d’un impératif catégorique de la raison pratique ; il devient une insertion directe du transcendantal dans la société [?]. Il représente un Sollen (…) s’insérant dans le Sein (…) afin de le conformer à l’ordre ». Ce système « tiré de la philosophie kantienne, se traduit en un ordonnancement d’idées objectives supérieures aux consciences humaines » [131] et implique que « l’Etat et le Droit [sic] se confondent ». « L’Etat n’est qu’un ordonnancement juridique de normes en qui se résument les organes et les fonctions et en ce que le pouvoir de l’Etat n’est lui-même que la validité du système juridique aboutissant à l’emploi de la contrainte ». Ainsi « les êtres humains disparaissent »[11] et « n’ont pas nécessairement de droits individuels qui soient opposables à l’Etat ». On aboutit donc à « la négation non seulement de la liberté politique, mais même des libertés civiles ».

Dans le plan dynamique, toutefois, « il peut y avoir intérêt à admettre une séparation de pouvoirs » [131]. « L’auteur » ne rejoint pas « la doctrine classique sur la libre création du Droit [sic] par le pouvoir de droit » car, pour lui, « le plan dynamique reste dominé par le plan statique et que, par suite, les sources du droit positif resteront dominées par le droit » : elles sont en effet « rigoureusement hiérarchisées » et « au-dessus du plus haut statut positif, il y aura une constitution hypothétique transcendante »[12] [sic !]. Comme « toute norme juridique est posée conformément aux prescriptions d’une norme supérieure », il n’existe aucune liberté à aucun niveau. Circonstance aggravante : cette conformité n’est pas assurée par « un système répressif » incarné dans un « contrôle juridique de la constitutionnalité des lois », mais par « un système préventif » : « l’invalidité de la disposition non conforme à la constitution hypothétique est immédiate ». En effet « dans un système aussi bien réglé, le juge ne serait qu’une cause de désordre » en raison de son « pouvoir incoercible de création spontanée du Droit[13] [sic] ; il ne serait fidèle ni à la norme, ni à la constitution hypothétique ; bien plus avantageux serait un administrateur bien stylé » [132].

Selon Hauriou, ces thèmes ne sont pas entièrement nouveaux puisqu’ils dérivent « de Kant par l’intermédiaire de Fichte et de Hegel » et que « notre collègue Carré de Malberg (…) s’est inspiré de certaines de ces idées : il admet pratiquement la confusion du Droit [sic] et de l’Etat : la grande source du Droit [sic] est la Constitution [sic] de l’Etat ; enfin, on doit restreindre le plus possible le rôle du pouvoir dans l’Etat ». « Il semble qu’on se soit rejeté vers ce courant de la philosophie allemande pour échapper aux dangers de la doctrine de la Herrschaft ». Mais c’est pour tomber d’un péril dans un autre. « Cette philosophie du Droit [sic] (…) n’évite pas la domination d’un impératif catégorique[14] qui équivaut à un ordre social essentiellement nécessitant ». (…) « Tout ce qui n’est pas conforme à la constitution hypothétique est sans valeur juridique ». (…) « Dans un système statique, que ferait-on de la liberté » ? « Le joug d’une pareille philosophie serait pour le Droit [sic] pire que celui de la théologie » car « l’ordre divin se propose à l’homme par la grâce, il ne s’impose pas par une nécessité contraignante, tandis que l’ordre du panthéisme idéaliste tel que le conçoivent les juristes post-kantiens s’impose à l’homme sous cette forme » [133]. Conclusion : « cette philosophie (…) n’aura aucun succès en France, non pas qu’elle soit obscure (…), mais parce que ses tendances sont inconciliables avec celle du Droit » [sic] [133].

On ne saurait évidemment juger cette analyse à l’aune du savoir actuel. La doctrine de Kelsen n’est pas achevée au moment où Hauriou en prend une connaissance superficielle. Elle va connaitre des approfondissements et des variations. Mais en outre sa compréhension implique la maitrise d’outils intellectuels adaptés. La manière dont Hauriou entrelace les termes transcendant et transcendantal ne permet guère d’échapper à l’impression qu’il confond leur sens et réduit le second au premier – d’où l’étonnante expression de « constitution hypothétique transcendante ». Or précisément c’est le caractère transcendantal de l’analyse kelsénienne qui frappe d’inanité les critiques d’Hauriou, ou les relègue au rang de procès d’intention. Que la recherche des conditions de possibilité du droit à partir de postulats positivistes connaisse ou non le succès, elle ne saurait en toute hypothèse être comprise comme visant à imposer aux hommes une nécessité extérieure, arbitraire et contraignante. L’évocation de l’impératif catégorique, digne du Disciple de Paul Bourget, n’y change rien. En fait il semble qu’Hauriou ait projeté sur la lecture de Kelsen ses terreurs intimes, au point de constituer la doctrine de celui-ci en épitomé de ce qu’il abhorre. Ainsi s’expliquerait l’affirmation gratuite de la prédominance chez Kelsen de la dimension statique sur la dimension dynamique. Non moins fantasmatiques apparaissent la détermination absolue, transparente et autoréalisatrice de l’ensemble des normes juridiques à partir de la « constitution hypothétique » et le « dédain pour les juges » [132] censé en constituer la conséquence et la preuve.

Il faut toutefois observer que la critique d’Hauriou, inadéquate à l’objet qu’elle vise, retrouve une certaine pertinence si l’on considère l’interprétation mécaniste et réductrice qu’une partie de la doctrine française contemporaine donne de la hiérarchie des normes et de l’Etat de droit. Celle-ci pose en effet l’existence d’une norme, à la fois transcendante (constitutionnelle ou métaconstitutionnelle) et positive, qui est censée assurer la conformité de l’ensemble des décisions juridiques aux principes fondamentaux. Comme dans la vision d’Hauriou, le système est statique – défini une fois pour toutes et pour tous par les valeurs de l’occident contemporain –, absolu et autorégulé puisque toute déviance est censée être repérée et corrigée. Il exclut les singularités et les conjonctures, espaces traditionnels de la politique et du pouvoir. Il marginalise les êtres concrets, car les droits fondamentaux qu’il prétend sacraliser sont les droits subjectifs d’êtres abstraits et se confondent ainsi avec l’ordonnancement juridique.

Entre ces kélsénismes fantasmatiques existent pourtant deux différences. Globalement, l’empire du bien se substitue à l’empire du mal que diagnostiquait Hauriou. Et les juges, exclus du système selon lui, en deviennent les héros : c’est eux, et non plus une harmonie préétablie ou une nécessité aussi catégorique que mystérieuse, qui garantissent à chaque niveau la conformité des actes juridiques aux normes de rang supérieur. Ce mécanisme est censé fonder la crédibilité de l’analyse : le système fonctionne grâce à la vigilance de ses gardiens. (N’a-t-on pas seulement déplacé l’utopie ? Des Juges providentiels sont-ils plus faciles à trouver que les sauveurs habituels ?) On voit les étranges conséquences qu’engendre la fréquentation hâtive de théories philosophiques par certains juristes. Les exemples contemporains montrent d’ailleurs que les aventures picaresques du transcendantal ne sont pas terminées[15].

Hauriou se trouve évidemment en terrain plus familier lorsqu’il aborde le système de Duguit. Celui-ci se veut réaliste : « il serait plutôt apparenté à Durkheim et à Auguste Comte ». L’auteur entend « supprimer le pouvoir comme source du Droit » [sic] car il refuse « qu’une volonté humaine, quelle qu’elle soit, puisse imposer une obligation à une autre volonté humaine » et pense « qu’il faut à tout prix soumettre l’Etat au Droit » [sic]. L’idée d’auto-limitation lui parait vide de sens car, à la différence d’Hauriou, il ne conçoit pas « une auto-limitation objective et proprement constitutionnelle, résultat de la création d’institutions destinées à faire obstacle à certaines tentatives de l’Etat » [133]. Pour lui les normes découlent de l’ordre des choses sociales : « ce sont de grandes règles de conduite senties comme devant être sanctionnées par une réaction sociale contre ceux qui les violeraient ». (…) Sans doute, il sera fait par le pouvoir politique des règles constructives, mais ces règles n’auront pas de valeur juridique par elles-mêmes, elles en auront seulement par leur conformité à l’une ou l’autre de ces normes.

La théorie duguiste présente, selon Hauriou, un caractère statique en raison de « la négation du pouvoir subjectif de création du Droit [sic] » [134]. L’adoption de nouvelles normes implique « une formation coutumière d’une extrême lenteur ». La conclusion s’impose : « la logique [du] système substitue le primat de l’ordre à celui de la liberté ». Il « est donc en contradiction avec le Droit [sic] positif autant que celui de Kelsen et, autant que lui, il est impropre à la vie » [134].

Les critiques adressées à Duguit par Hauriou ne sont pas profondes : on pourrait reprocher au maitre de Bordeaux de noyer la spécificité des phénomènes juridiques dans des généralités si vastes qu’elles en deviennent insignifiantes et d’exposer, comme Hauriou d’ailleurs, ce que le droit devrait être plutôt que ce qu’il est. Elles n’en sont pas moins pertinentes et pointent une difficulté centrale de l’œuvre de Duguit : comment passe-t-on du niveau du droit objectif à celui du droit positif ? Le sens du mot droit est-il identique dans les deux cas ? Au-delà du contraste des critiques – l’une, bien rôdée et rapide, voire elliptique, contre un adversaire traditionnel, l’autre, effort pour ramener à une problématique familière une matière complexe largement étrangère aux préoccupations de l’auteur – le lecteur est frappé par la manière dont Hauriou construit des similitudes entre deux démarches qui n’ont a priori rien en commun. On voit qu’il y parvient en substituant largement l’opposition statique/dynamique au clivage objectiviste / subjectiviste. Il est vrai que le terme « objectivisme » semble peu adéquat pour décrire la doctrine de Kelsen, d’ailleurs accusée d’accabler le Sein sous le règne inhumain du Sollen. Mais l’idée de « statisme » ne s’impose elle-même que par l’effet d’un double glissement : à l’affirmation arbitraire de la suprématie du point de vue statique chez Kelsen répond l’accusation faite à Duguit de privilégier, à travers la formation coutumière du droit, l’ordre sur la liberté – alors qu’il est traditionnellement soupçonné d’anarchisme et qu’une partie de son œuvre est consacrée aux transformations du droit.

Le fait qu’Hauriou privilégie dans sa présentation la notion d’« objectivisme » doit cependant conduire à s’interroger : que veut-il faire entendre à travers cette catégorie, supposée assez englobante pour accueillir des théories aussi contrastées ? L’article consacré à ce terme dans le Vocabulaire de Lalande n’apporte rien[16]. En revanche, les divers sens attribués à l’adjectif « objectif » paraissent de nature à éclairer la question. Parmi les six retenus par l’auteur, quatre semblent pertinents : objectif peut être pris comme antonyme de subjectif au sens d’apparent ou irréel (sens B) ; comme opposé à subjectif au sens d’individuel (sens C) ; comme indépendant de la volonté, à l’instar des phénomènes physiques (sens E) ; comme opposé à subjectif au sens de conscient, mental (sens F)[17]. Il convient de confronter ces quatre significations aux théories examinées par Hauriou.

Les sens B et F doivent évidemment être exclus dans les deux cas. La négation du premier sens assume une valeur péjorative, alors que chez Hauriou c’est l’objectivisme qui occupe le pôle négatif : la position qu’il défend ne saurait être irréelle. Le dernier sens est également insoutenable, car même une application mécanique et rigoureusement déterminée du droit suppose la conscience de l’obligation et du contenu de l’obligation. Elle implique une activité mentale ou, pour employer un vocabulaire qui n’est pas celui d’Hauriou, une intentionnalité : l’obligation juridique est nécessairement une obligation de quelque chose.

Restent les sens C et E, qui d’ailleurs possèdentune partie commune et s’opposent conjointement à l’idée de volonté individuelle. C’est en ce sens, manifestement, que Duguit, auquel Hauriou l’emprunte, prend le mot. Le droit objectif est celui qui se forme lui-même à travers un processus largement mystérieux nommé « coutume », où n’interfère en principe aucune volonté individuelle, capricieuse et intéressée. Il peut être conçu comme le fruit d’une volonté collective, à moins que l’on préfère y voir le résultat d’une évolution qui, n’étant la volonté de personne, n’est pas une volonté.

L’application de cette notion à l’œuvre de Kelsen apparait, en revanche,

problématique. La norme fondamentale hypothétique n’est pas, par définition, un

acte de volonté, puisqu’elle n’est pas posée mais transcendentalement déduite

de l’existence du système de normes en tant que condition de la possibilité de

celui-ci : l’interprétation qu’en fait Hauriou

est donc insoutenable. En revanche la Constitution positive et les actes

juridiques inférieurs sont des actes de volonté, et de volontés individuelles,

celles des constituants, des législateurs, des juges. Ces volontés sont certes

orientées par l’impératif de conformité aux normes supérieures mais elles

possèdent toujours une marge d’autonomie car, dans sa généralité, les premières

sont compatibles avec plusieurs applications. Le regroupement sous une même

étiquette des deux théories repose donc sur un contresens. Il accroit l’arbitraire

de conclusions prédéterminées.

Car ce

qui sépare Hauriou de Kelsen est plus et autre chose qu’une

analyse de la réalité empirique. On risquera l’hypothèse que la réflexion du

premier repose sur des considérations affectives que la thèse rationaliste du

second ignore. Un schéma théologique parait sous-jacent à la théorie d’Hauriou. Dieu

aime et protège les bons, surveille et punit les méchants. Il exige en retour l’amour

des hommes, à moins que ceux-ci se persuadent qu’ils peuvent le fléchir en

prenant l’initiative de l’aimer. De même l’Etat d’Hauriou aime, protège, surveille et punit : il est

prudent de l’aimer. Saint Augustin

a montré la différence entre croire à

Dieu et croire en Dieu :

le diable croit à Dieu (il a de bonnes raisons pour cela)

mais pas en Dieu. Duguit

croit à l’Etat, puisqu’il entend le

détruire ou du moins le désarmer. Kelsen

croit à l’Etat, puisqu’il le définit,

mais sans investissement affectif. Hauriou

croit à l’Etat, mais aussi en l’Etat. Il doit donc l’incarner dans

un pouvoir susceptible d’aimer et d’être aimé, auteur du bien et irresponsable

du mal. On comprend aisément qu’une telle pensée soit devenue obscure à nos

contemporains, qui font profession de ne croire ni à l’Etat ni en l’Etat.

[1] Sur la civilisation sédentaire, voir mon article sur « L’Ordre social, la Justice et le Droit » dans la Revue trimestrielle de Droit civil, 1927, p. 795 : « La subsistance des nations sédentaires postule la production individualiste, l’entreprise individualiste et une certaine création subjective du droit ».

[2] Je ne me serais pas permis de proposer cette légère addition à la doctrine bergsonienne si elle n’avait été suggérée par la lecture de l’Evolution créatrice ; mais mes idées sur le mouvement social lent et uniforme et sur les équilibres qui, d’ailleurs, sont tirées de la mécanique et de la thermodynamique, apparaissent déjà dans ma Science sociale traditionnelle de 1896 et dans mon Mouvement social de 1899. C’est une simple rencontre et je reconnais que l’idée de la création du nouveau était plus difficile à trouver que celle du mouvement ralenti, beaucoup plus.

[3] « Aperçu d’une théorie générale de l’Etat », article de Kelsen, Revue du Droit public, 1926, p. 561 et s. Ouvrages allemands de Kelsen : Hauptproblem der Staatsrechtlehre, 1911, Allgemeine Staatslehre, 1925 ; t. XXIII de l’Encyclopédie de la Science du Droit el de l’Etat de Kohlrausch. Cf. une analyse faite par Duguit dans son Traité de Droit constitutionnel, 3e éd., 1927, et. J.-L. Kunz, La primauté du droit des gens, Revue de Droit international de Gand, 1925, p. 564 et s.

[4] Catéchisme positiviste (huitième entretien). L’erreur d’Auguste Comte est de dire : « La liberté est la conformité à l’ordre », au lieu de « La liberté est la faculté de se conformer à l’ordre ». Pour la subordination du dynamique au statique, autre erreur. Voir eodem loco (sixième entretien).

[5] Dans le texte d’Hauriou, les mots [droit], [ordre] et [constitution] sont écrits tantôt avec une majuscule, tantôt une minuscule. L’usage de la majuscule est indiqué dans les citations qui suivent. Existe-t-il une nuance de sens entre ces emplois ? N’y a-t-il là qu’une négligence typographique ? On est tenté de penser qu’Hauriou vise tantôt la réalité idéale (ou platonicienne) évoquée par ces termes, tantôt leur usage empirique. Mais dans « Droit positif » [134] a contrario : [125, 126, 127, etc.]) la majuscule parait étrange. Il est difficile de trancher.

[6] Bergson Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience, Garnier-Flammarion, 2013, p.221.

[7] Note de l’éditeur : les italiques originellement contenus dans les citations d’Hauriou ont ici été soulignés.

[8] Il n’est peut-être pas indifférent d’observer que la liberté, parfois qualifiée d’individuelle, n’est jamais définie comme liberté de quelqu’un. Hauriou ne s’interroge pas sur la question de savoir si la liberté de l’un est compatible avec la liberté de l’autre. Peut-être y a-t-il là un motif de préférer « autonomie » à « liberté » : au niveau du langage, deux autonomies relatives coexistent plus aisément que deux libertés contraires. Mais dans les faits ?

[9] Une « saine philosophie » assume donc des devoirs que la philosophie tout court ignore.

[10] La lecture de l’article publié en 1926 par Kelsen dans la Revue du droit public (« Aperçu d’une théorie générale de l’Etat » (traduction de C. Eisenmann, RDP, t. XLIII, 1926, p. 561-646) et auquel Hauriou fait référence [130, note 3], en particulier celle des pages 565 à 570 qu’il vise expressément [131], montre cependant qu’il ne ‘agit pas là de postulats explicites posés par Kelsen mais de présupposés, mélanges de mésinterprétation et de procès de tendance, qui lui sont arbitrairement prêtés. On remarque d’ailleurs qu’Hauriou traduit Kelsen dans sa propre phraséologie, ce qui évidemment n’est pas neutre.

[11] Reproche-t-on à la Critique de la raison pure de nier l’existence des hommes ?

[12] Dans l’article précité, Kelsen parle de « constitution hypothétique » pour évoquer la problématique des relations du Droit international public et du droit public interne (monisme ou pluralisme), p. 621.

[13] Kelsen évoque ce pouvoir (ibid., p. 624-625) mais n’en tire nullement cette conclusion.

[14] Cette expression, absente de l’article cité, est le fruit d’une induction d’Hauriou.

[15] Celles-ci procèdent souvent d’une confusion entre fondement et conditions de possibilité. Je me permets de renvoyer sur ce point à mon article « Situation présente du constitutionnalisme. Quelques réflexions sur l’idée de démocratie par le droit », Jus politicum n° 1, 2009, p. 19-29.

[16] A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Puf, 13e éd., 1980, p. 701-702. On sait que cet ouvrage pourrait être meilleur qu’il n’est. Mais, publié d’abord en fascicules dans le Bulletin de la Société française de philosophie de 1902 à 1923, il reflète sans doute assez bien, en sa première couche, la culture philosophique moyenne de l’époque où Hauriou écrit.

[17] Ibid., p. 696-699.

Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso. Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

À propos de l’auteur